Pulsions dansantes du cinéma expérimental

En parcourant, sur plus de trois cents pages, l’histoire du cinéma expérimental des années 1920 à 1970 sous l’angle de ses connexions avec la danse, Bárbara Janicas promeut une approche inédite entre ces deux disciplines artistiques, tout en forgeant de nouvelles clés pour appréhender le cinéma expérimental, son esthétique, ses définitions, ainsi que les dynamiques à l’œuvre dans sa transversalité avec d’autres arts.

Le cinéma expérimental a une histoire, ou plutôt diverses histoires qui s’enchevêtrent, se suivent ou se complètent. Avec Pulsions dansantes du cinéma expérimental, un livre qui s’adresse plus aux cinéphiles qu’aux amateurs de chorégraphies, dont l’auteure respecte pourtant certaines approches, figures et pratiques (1), Bárbara Janicas (2) en propose indirectement une, qui peut compléter et amender les autres, bien que son but soit le pistage de la genèse de la ciné-danse. Patrick de Haas appréhende, d’une manière exemplaire, dans son livre monument, Cinéma absolu, la naissance, les déclinaisons et le dialogue permanent entre l’avant-garde cinématographique et celle des arts plastiques dans le creuset de ce que l’on nomme les avant-gardes historiques des années 1910 à 1930.

L’historien américain P. Adams Sitney, dans son livre le plus célèbre publié en 1974, Le cinéma visionnaire, (3), analyse, lui, l’évolution de la seconde avant-garde américaine (1943-1970), à travers une série de concepts censés proposer un mode d’emploi de ce vaste corpus : le psychodrame (exploration intérieure du sujet), le film-transe (construit comme un rêve où l’acteur principal flotte comme un somnambule), le cinéma mythopoïétique (la capacité de fonder de nouveaux mythes ou d’en réinterpréter d’anciens), lyrique (où le cinéaste est derrière la caméra comme étant le protagoniste subjectif du film), graphique (qui relève de l’animation) et structurel qui recourt à des procédés purement formels : les plans fixes, les effets de clignotements, le tirage en boucle, le refilmage d’écran. À partir des années 1970, le cinéma structurel est quasi-synonyme de cinéma expérimental. Pourtant, Sitney a voulu rendre compte de la diversité de ce cinéma qui inclut des films figuratifs (Fireworks de Kenneth Anger, 1947), des œuvres animées comme Heaven and Earth Magic d’Harry Smith (terminé en 1962), mais également Wavelength de Michael Snow (1967), parangon de la tendance “structurelle” (voir aussi à ce sujet cet article paru sur Brefcinema en 2022).

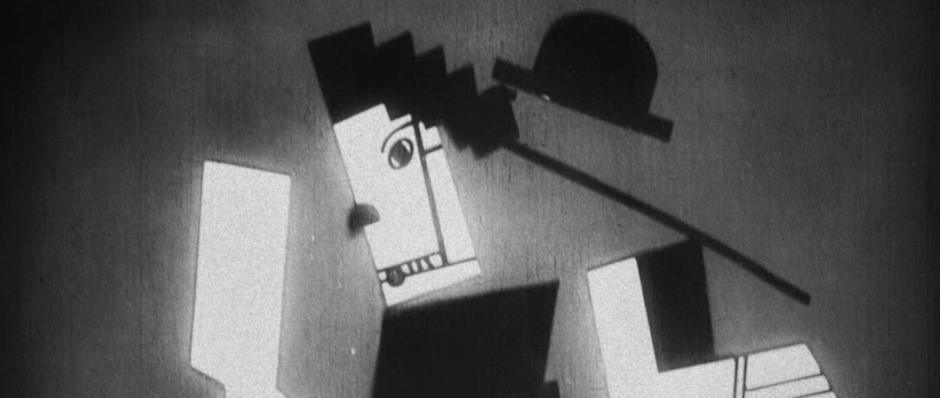

Ballet mécanique de Fernand Léger, 1924.

Dominique Noguez écrit “à sa suite” un livre qu’il consacre au “cinéma underground américain (1962-1969)” (4), où il note à son tour l’hétérogénéité des démarches qui traversent ce cinéma : “L’esthéticien est comme Pascal ou Turgot considérant l’ensemble des humains “comme un seul homme” ou “un tout immense”. Il veut un seul objet à la fois, quitte à en avouer la bigarrure. Laisse-t-il l’Un-Bien – ou plutôt l’Un-Beau –, descend-il à quelque sous-préfecture de l’univers empirique, c’est la même reductio ad unum. Non pas les films, mais le film ; non pas Entr’acte et Ballet mécanique, mais le film expérimental. Ainsi ferons-nous désormais, raisonnant comme si les quelques mille films du cinéma “underground” américain étaient d’un seul auteur et, mieux, comme s’ils n’étaient qu’un. Certes, cet archifilm sera bien difficile à décrire, puisqu’il mue.” L’historien français trouve que les diverses catégories de films expérimentaux ne circonscrivent pas vraiment son identité, il cherche le “méta film” expérimental qu’il ne trouve pas.

C’est dans ce contexte que la publication du livre de Bárbara Janicas, qui revisite l’histoire du cinéma expérimental argentique de 1920 à 1970 par le recours au concept de “pulsion dansante”, vient répondre, plusieurs décennies plus tard, aux préceptes et questionnements de ses aînés. “Ce livre, précise l’autrice, propose de revisiter l’histoire du cinéma expérimental, placé sous le signe de la danse, à l’ère du film argentique. Il a pour ambition d’établir l’existence d’une “pulsion dansante’’ qui dynamise les expérimentations d’une poignée de cinéastes d’avant-garde entre les années 1920 et la fin des années 1960. Cette histoire fait ainsi apparaître un modèle ciné-chorégraphique qui décentre la danse de la représentation des corps à l’écran, pour l’ériger en tant qu’idéal esthétique ou catalyseur d’expériences sensibles.” (5)

Dance Chromatic, d’Ed Emshwiller, 1960.

Le livre est, essentiellement, partagé en trois parties-étapes : les années 1920, et l’exploration de certains mouvements dans les films qui relèvent plus d’un montage d’éléments disparates (comme dans Ballet mécanique, de Fernand Léger et Dudley Murphy, en 1924, dont l’ensemble obéirait à une pulsion dansante ; voir, à la fin, le pantin graphique et désarticulé de Charlot-cubiste dont les diverses parties montées et démontées dansent – photo de bandeau). Œuvre cubiste d’un nouveau genre, le Ballet mécanique permet à Fernand Léger de pousser encore plus loin ses recherches picturales, en donnant une nouvelle dimension à la question du rythme et de la décomposition des plans. La deuxième partie s’attache surtout aux travaux des pionniers de l’animation : Len Lye et Norman McLaren qui pratiquent – mais pas que – le direct film (6) en gravant leurs motifs à même le support argentique. Les tensions et les mouvements de leurs corps se transmettent à leurs films : A Color Box (1935) et Rainbow Dance (1936, visuel ci-dessous) de Len Lye ou Boogie-Doodle Dance de Norman McLaren (1941) dégagent des pulsions dansantes qui font échos aux efforts physiques des animateurs triturant la pellicule durant des semaines.

Rainbow Dance, de Len Lye, 1936.

La troisième partie, qui commence par une étude conséquente sur le travail de Marie Menken (1909-1970), qui utilisait une caméra légère pour “mettre en mouvement” paysages, objets et peintures grâce à “la mobilité incarnée” de l’appareil (qui) invite au dialogue avec la danse . Comme Len Lye et Norman McLaren, la cinéaste s’investit physiquement avec son bras surmonté d’une caméra légère qui capte, d’une manière “giratoire”, et désordonnée, paysages et bâtiments (voir le splendide Arabesque for Kenneth Anger, 1961 – photo ci-dessous). Les humains sont souvent absents de ses films. Des choix sont opérés dans le vaste corpus du cinéma expérimental dont le but n’est, a priori, pas de constituer une nouvelle histoire de ce cinéma. Celle-ci se développe, malgré tout, en creux de la problématique étudiée et mise en avant par la chercheuse (la préhistoire de la ciné-danse).

Arabesque for Kenneth Anger, de Marie Menken, 1961.

Qu’est ce qui unifie les danses serpentines filmées de Loïe Fuller – la danseuse 1900 aux longues robes de soie qu’elle brasse comme un véritable maëlstrom de tissus devenues images quasi-abstraites dans ses films –, les gravures sur pellicule de Len Lye, les sagas panthéistes filmées par Marie Menken, les objets, intertitres, personnages accomplissant des actes répétitifs dans Ballet mécanique et les films de found-footage de Bruce Conner, dont Cosmic Ray (1961) et Breakaway (1966) étudiés ici avec minutie ?

Si toute l’histoire du cinéma expérimental n’est pas convoquée, des coupes avec des trajectoires et des œuvres-clés balisent un corpus délimité avec soin. L’aventure que nous conte Bárbara Janicas est celle du mouvement qui saisit, dès 1833, des physiciens tels que Joseph Plateau, qui crée le premier disque où il assemble graphiquement les gestes d’un danseur dessiné. Sa rotation crée le mouvement. On retrouve, quarante ans plus tard, des préoccupations semblables chez les pionniers de la chronophotographie (Edweard Muybridge et Étienne-Jules Marey) qui utilisent de nouveaux procédés photographiques très rapides qui leur permettent de saisir les diverses étapes d’un mouvement, chez une danseuse, un animal ou autre.

Thanatopolis d’Ed Emshwiller, 1962.

L’ère du cinéma est inaugurée par les danses serpentines de Loïe Fuller, s’articulant autour d’un grand déploiement de voiles qui masquent son corps et son visage au profit d’une série de mouvements de surfaces proches de l’abstraction. Des pionniers du cinéma comme William Dickson ou Georges Méliès la filment. Il n’est nullement, encore, en ces années 1900, question d’avant-garde, mais déjà de mouvement. Fuller donne également des représentations live, mais ce qui se crée avec le cinéma, où l’on utilise de manière précoce et abondante l’électricité pour générer des lumières et ombres absentes de la scène théâtrale est tout simplement prodigieux. C’est le fil rouge qui parcours le livre : étudier la mobilité non pas – ou pas seulement – à travers les mouvements d’une figure humaine mais également d’objets, de coupures de presse et d’éléments hétéroclites comme dans Ballet mécanique.

L’ouvrage est toutefois “charpenté” sur une progression, historique et esthétique, en dents de scie, composée de systoles et de diastoles. Le texte détecte et identifie cette “pulsion dansante” en suivant des cinéastes qui s’éloignent de plus en plus de la représentation de la figure humaine. L’intuition de Janicas, qui connait tous les cinémas, est de retrouver et de traquer cette appétence pour le mouvement chez les premiers cinéastes expérimentaux. S’opposant aux figures de danses normées, elle choisit d’étudier des films qui contournent la figure humaine ; celle-ci revient en fin d’ouvrage avec les ciné-danses de Maya Deren, de Bruce Conner ou d’Ed Emshwiller.

A Study in Choreography for Camera (1945) et Ritual in Transfigured Time (1946), de Maya Deren.

Bárbara Janicas se fonde autant sur les films que sur les écrits des cinéastes (capitaux chez Germaine Dulac ou Maya Deren) pour comprendre leur démarche, mais aussi pour naviguer parmi les œuvres à la recherche des mille et une incarnations de la “pulsion dansante”. Dans Thèmes et variations, Germaine Dulac joue à voiler et dévoiler la silhouette humaine, elle adopte une démarche figurative en voie d’abstractisation (7).

À ce stade-là, l’essayiste reprend à son compte la notion de “figural” (8), un néologisme qui a beaucoup servi dans les études sur le cinéma, entre autres. Ce sésame lui permet de naviguer au milieu de cinéastes dont la démarche est très diverse : Fernand Léger, Man Ray (Le retour à la raison, 1923), Germaine Dulac (Disque 957, 1928), Len Lye (Rainbow Dance, 1936), Norman McLaren (Boogie-Doodle Dance, 1941 – visuel ci-dessous), Maya Deren (Ritual in Transfigured Time, 1946), Peter Kubelka (Adebar, 1957), Ed Emshwiller (Dance Chromatic, 1960 ; Thanatopolis, 1962). Ainsi, la “pulsion dansante” passe de l’abstrait au figural chez Bruce Conner ou Ed Emshwiller ou dans le tardif et fabuleux Pas de deux, de Norman McLaren (1968).

Boogie-Doodle Dance de Norman McLaren, 1941.

Le but de l’autrice est, à travers cette permanence de la “pulsion dansante” que l’on croise, signale, isole, redistribue du précinéma au cinéma expérimental de la fin des années 1960 de tracer l’historique de la “ciné-danse” qui devient une catégorie audiovisuelle en soi (une pratique artistique même) à partir des années 1970. Elle le devient, surtout, sous la forme de la “vidéo-danse” qui, souvent, par la voix de ses thuriféraires, occulte la ciné-danse du cinéma argentique.

Mais le livre et les éléments développés pourraient proposer une suite, une synthèse aux classifications et interrogations de P. Adams Sitney et Dominique Noguez qui, à travers diverses catégorisations, tentent d’appréhender l’“essence” du cinéma expérimental. La notion de “pulsion dansante” ajouterait-elle une nouvelle catégorie aux six développées par Sitney ou en serait-elle une synthèse ?

Bárbara Janicas, Pulsions dansantes du cinéma expérimental (1920-1970), Presses universitaires de Vincennes, Collection “Esthétiques hors cadre”, Saint-Denis, 2025, 26 euros.

Disponible depuis mars 2025.

Photos : © Cinédoc Paris Films Coop pour toutes les photos, sauf Arabesques for Kenneth Anger © Re :Voir Video.

Photo de bandeau : Ballet mécanique de Fernand Léger, 1924.

Notes :

1. Une citation de Maya Deren résume les enjeux de ce livre : “Ainsi, sa première définition de la ciné-danse formulée à l’occasion de la réalisation de A Study in Choreography for Camera, soit une danse si intimement liée à la caméra et au montage qu’elle ne peut pas être “exécutée” comme telle ailleurs que dans ce film particulier.”, p. 248. Le film date de 1945.

2. Chercheuse en études cinématographiques rattachée au laboratoire de recherche ESTCA et chargée de gestion et de valorisation de la collection de Cinédoc. Elle fait également partie du comité de rédaction de la revue en ligne Images secondes et collabore avec le collectif de critiques portugais “À Pala de Walsh”. Ses critiques de films et essais sur le cinéma, disponibles à la fois en portugais et en français, sont rassemblés sur un site à consulter ici.

3. Sitney P. Adams, Visionary Film, the First Major History of Post-World War II American Avant-garde Filmmaker, Oxford University Press, New York, 1974 – trad. fr. par Pip Chodorov / Christian Lebrat, Le cinéma visionnaire : l’avant-garde américaine, Paris Expérimental, coll. Classiques de l’avant-garde, 2002.

4. Dominique Noguez, Une renaissance du cinéma. Le cinéma “underground” américain, Méridiens/Klincksieck, Paris, 1985 ; rééd. Paris Expérimental, coll. “Les classiques de l’avant-garde”, 2002, p. 219.

5. Plus d’informations sur le site des Presses universitaires de Vincennes.

6. À ne pas confondre avec le “cinéma direct”, branche du documentaire des années 1950 et 1960 qui utilise un nouveau matériel léger pour filmer au plus près sujets et événements. Don Alan Pennebaker ou Richard Leacock ont été les pionniers de ce cinéma.

En ce qui concerne McLaren, il n’est pas toujours apprécié chez les critiques du cinéma expérimental. Dans son article “Avant-Garde Animation : The Graphic Cinema”, P. Adams Sitney ne le cite pas du tout dans sa contribution provoquant l’étonnement de l’éditeur Richard Roud, qui commente, chaque article, en bas de page, in Richard Roud (dir.), Cinema : A Critical Dictionary, The Viking Press, New York, 1980.

7. “J’évoque une danseuse ! Une femme ? Non. Une ligne bondissante aux rythmes harmonieux. J’évoque sur des voiles une projection lumineuse ! Matière précise ! Non. Rythmes fluides. Les plaisirs que procure le mouvement au théâtre, pourquoi les mépriser à l’écran ? Harmonie des lignes. Harmonie de lumière. Lignes, surfaces, volumes évoluant directement, sans artifices d’évocations, dans la logique de leurs formes, dépouillées de tout sens trop humain pour mieux s’élever vers l’abstraction et donner plus d’espace aux sensations et aux rêves: le cinéma intégral.” Germaine Dulac, “Du sentiment à la ligne”, Schémas n°1, février 1927 ; repris dans Prosper Hillairet (éd.). Écrits sur le cinéma (1919-1937), Paris, Paris Expérimental, 1994.

8. “Le figural c’est tout ce qui, dans une image, subsiste, une fois que l’on a enlevé en elle le figuratif (c’est-à-dire le motif référentiel, sa part iconographique) et le figuré (le[s] sens second[s], sa part rhétorique et iconologique) – mais qui reste encore figurable.” (Philippe Dubois, “La question du figural”, dans Pierre Taminiaux et Claude Murcia (dir.), Cinéma art(s) plastique(s), Paris, L’Harmattan, 2004, p. 65.