Une conférence autour de Shoah à Oberhausen : pour ne jamais oublier…

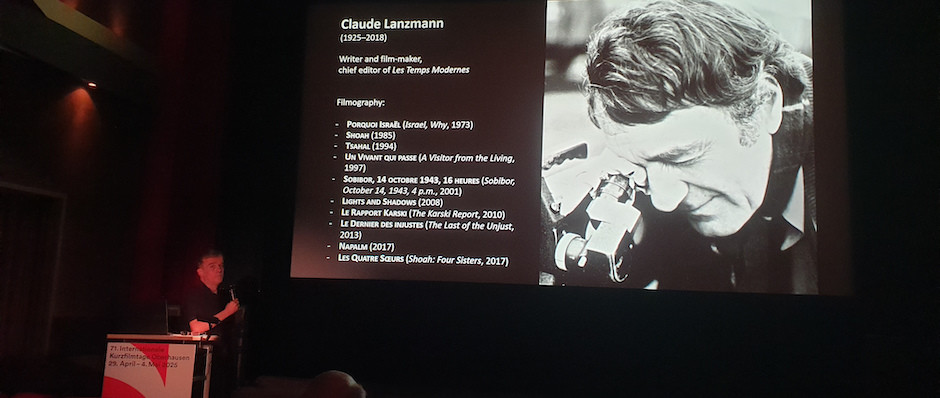

L’un des temps forts de la dernière édition du Festival d’Oberhausen a permis de revenir, ce qui semble indispensable en cette période brouillée, sur le film-monument de Claude Lanzmann à travers deux témoignages en particulier.

Au Festival international du court métrage d’Oberhausen les archives audiovisuelles occupent une place conséquente, quasi centrale. Que ce soit à travers les “thèmes” aux beaux titres énigmatiques (“Que reste-t-il ?”, “Hollis Frampton, digressions sur l’agonie de l’image”), à travers des focus (“Travelling Companions”) ou par le biais de collaborations avec des distributeurs ou des cinémathèques. Que retenir ? Que montrer ? Quelle est notre place ?

Fragments de l’Histoire

Christoph Hesse, chercheur en sciences de la communication et des médias à la Freie Universität de Berlin, chargé d’animer deux ateliers autour de Shoah de Claude Lanzmann, jouait dans la salle de cinéma à demi éclairée du cinéma Lichtburg Filmpalast le rôle du modérateur bienveillant, médiateur d’un dialogue entamé avant lui et qui se perpétuera après lui.

Il faut dire qu’il touchait à une espèce de Graal, grande œuvre de cinéma mais aussi et surtout monument historique, enquête unique en son genre autour et avec les témoins de l’extermination systématique des juifs par le régime nazi de la fin des années1930 à 1945.

Shoah (1985) est l’œuvre d’une vie. Douze années de tournage et de montage. Trois cent cinquante heures de prises de vues effectuées entre 1974 et 1981. Un film fleuve de neuf heures et demie puis, à partir de ses rushes, d’autres films : Sobibor, 14 octobre 1943, 16 heures (2001) et Les quatre sœurs (2017). Œuvre séminale, Shoah a ouvert la voie à un ou plusieurs autres films et à d’autres possibles.

Élaborer un raisonnement historique et esthétique

L’objectif des deux ateliers proposés par Christoph Hesse était sans aucun doute d’abord de nous replonger, par le truchement fragmentaire, dans le grand fleuve de Claude Lanzmann : soit un film que nous reconnaissons et en même temps que nous ne connaissons pas.

Sortir de leur boîte des entretiens guettés par l’oubli est un exercice qui relève autant du geste du moraliste et de l’historien consciencieux prenant en considération tous les témoins/témoignages que de celui du metteur en scène de documentaire justifiant les choix qu’il fait au montage. Il s’agit d’un véritable work in progress labyrinthique qui pourrait se prolonger pendant plusieurs années et ouvre la voie à une espèce de réécriture ad libitum d’un film (le même mais pas le même). Il en résulte un fourmillement d’hypothèses, de réflexions historiques, morales et esthétiques.

De ces archives (185 heures d’entretien, 35 de repérages) disponibles et visibles sur internet, Christoph Hesse a choisi de mettre en lumière deux entretiens : celui avec Inge Deutschkron et celui avec Heinz Schubert.

Plasticité du témoignage

Témoin de l’intérieur, de la première heure, survivante, juive non pratiquante, interviewée à Berlin en 1979 alors qu’à ce moment-là, elle a choisi d’adopter la citoyenneté israélienne, Inge Deutschkron a vécu dans la clandestinité à Berlin pendant la guerre. Son témoignage apparaît dans la première partie de Shoah, il est précédé d’une très étrange séquence musicale dans laquelle, dans un décor de taverne allemande surchargée de dorures et de luminaires, un couple très apprêté danse sur un morceau musique traditionnelle (“Mandolinen Um Mitternacht”). Exilée, Inge Deutschkron exprime son dégoût vis-à-vis des Allemands qui disaient ne pas savoir. Elle se confie également à propos du sentiment de culpabilité. Filmée dans un café et mais aussi depuis la gare de Grünewald, à partir de laquelle la majorité des juifs de Berlin ont été déportés, son témoignage dans Shoah se révèle très différent de l’entretien original (il s’agit dans Shoah d’un montage de pas moins de 14 extraits de l’entretien).

De l’interview nuancée (sur son rapport avec l’Allemagne, avec les Allemands, sur son expérience), il ne reste que peu d’éléments. L’angle “narratif” choisit par Lanzmann est celui d’un film sur l’extermination, sur l’industrialisation de la mort. Femme de lettres (elle a notamment publié son autobiographie, Je veux vivre, juive à Berlin, 33-45, éd. Le Centurion, 1984), Deutschkron décrit également la période de l’avant-guerre (qu’elle a vécue) comme une période marquée par une stigmatisation et un rejet progressif des juifs, par la nécessité de se cacher, par son sentiment devenir étrangère dans son propre pays. Cet entretien ouvre la voie à d’autres films possibles, notamment sur la résistance allemande (un peu comme le récent Berlin, été 42 d’Andreas Dresen, qui retrace l’histoire d’une jeune résistante allemande), ou encore sur la diaspora et l’exil.

Le deuxième témoignage, celui d’Heinz Schubert, permet de revenir sur la difficulté qu’a éprouvée Claude Lanzmann à interviewer les “bourreaux”. Lorsqu’il rencontre Schubert, un des responsables de la Shoah par balles, c’est sous un faux nom avec une caméra cachée. Un dispositif qui est explicitement dénudé au sein même de Shoah. La séquence avec Schubert est inédite car frappée d’interdit de montage, l’ex-nazi ayant intenté un procès à Lanzmann. Pourtant accusé (et condamné à mort lors du procès des Einsatzgruppen en 1948, mais sa condamnation a été commuée), le témoin refuse de reconnaître sa responsabilité. Cultivé, il joue avec les mots pendant que sa femme monte la garde avec le rouleau à pâtisserie.

Que faire avec ceux-là ? Les menteurs, les falsificateurs, les salauds. Ceux que la justice protège parfois aussi, ceux qui se cachent. Il y a un moment où le besoin de vérité est si criant qu’il importe plus que tout. On sent poindre le débat déontologique. Et c’est justement de cela qu’il s’agit à travers ces rushes : une interview ratée, un accouchement qui capote, un film sérieux qui tout à coup devient d’un comique sanglant/grinçant à l’autrichienne. Reste donc un entretien qui montre un homme, coq en pâte au curry, et qui sans aucun remord, argue qu’il est juste allé faire un peu de tourisme et, face à lui, un autre homme (Lanzmann) qui s’investit entièrement et prend des risques.

À lire aussi :

- Retour sur la compétition du Festival d’Oberhausen 2025.

-Sur un court métrage sur le thème de l’Holocauste : Letter to a Pig de Tal Kantor.