Semaine de la critique 2025 : les courts métrages en compétition (1/2)

Après la séance spéciale, place à la compétition à la Semaine de la critique, à travers un premier programme de courts métrages projeté ce lundi 19 mai.

Les cinq courts métrages du premier programme de la compétition de la Semaine de la critique ont su déployer une palette de propositions hautement singulières, où l’intime et le politique s’entremêlent, révélant espaces méconnus et figures marginales. Une moisson de films surprenante, esthétiquement diverse et audacieuse, dont on retient à certains endroits une grande acuité dans la manière de restituer les obsessions d’un monde mentalement en surchauffe, à la recherche éperdue d’un nouveau souffle. Le point commun à ces cinq films semble alors sauter aux yeux : chercher le conte à tout prix.

Alișveriș de Vasile Todinca (photo ci-dessus) mêle la comédie sociale à une esthétique figée, inspirée directement des natures mortes de Chardin dans des cadres carrés et fixes, pour évoquer la survie économique d’une jeune femme au chômage à Bucarest. Le film joue plutôt finement de la contradiction entre la dureté des conditions sociales et sa palette de couleurs chaudes, rompant avec les représentations grisâtres classiques de la Roumanie post-industrielle. Une manière de recolorer les peines perdues dans des pérégrinations du quotidien.

Avec கத்து! (Bleat! - photo ci-dessous), Ananth Subramaniam délivre une fable en noir et blanc où un événement absurde — un bouc “enceint” — vient questionner les normes de genre dans la minorité tamoule de Malaisie. Fort de son réalisme magique, le film explore les tensions générationnelles face aux traditions et aux rituels, non sans humour et avec des images d’une grande beauté. Le film vaut surtout pour son étonnante utilisation du noir et blanc, qui semble à la fois convoquer des images extraites d’un passé lointain, tout en étant d’une modernité totale, parfaitement affutées et neuves.

Ensuite, L’mina de Randa Maroufi porte un regard puissant en réinvestissant une exploitation de charbon à Jerada, ville minière du Maroc. La reconstitution des gestes et du travail dans des puits permettent de faire un avancer formellement le récit d’un peuple où la mémoire individuelle rejoint les échos collectifs, notamment via les personnages qui incarnent leur propre rôle, ce qui ne manque pas de mettre la possibilité de la fiction en crise.

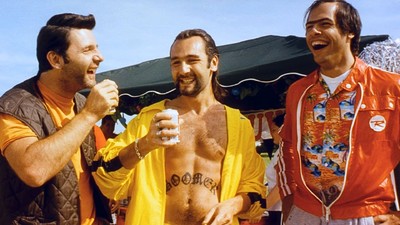

Mais ce sont surtout deux films qui nous semblent se détacher du reste du programme, par l’émotion vive qu’ils suscitent, chacun dans des registres pourtant diamétralement opposés. Il y a d’abord Wonderwall (photo de bandeau), de la réalisatrice irlando-anglaise Róisín Burns, qui plonge au cœur du Liverpool ouvrier des années 1990, à travers le regard d’une fillette de huit ans.

Cette errance nocturne, à la recherche d’un écran pour assister à la bataille de la britpop entre Blur et Oasis, est en réalité une odyssée initiatique. Saisie dans l’ombre, la jeune fille rousse, une pinte de bière devant le visage, devient soudain une figure de conte transfigurée. Elle navigue dans des paysages industriels, dans les mers de briques rouges, où la fascination des idoles jouxte la déliquescence de la culture ouvrière. Le film parvient, comme un charme lentement infusé, à réenchanter une ville, théâtre de grèves et de rêves.

Enfin, Dieu est timide (visuel ci-dessus), premier film d’animation de Jocelyn Charles, bouscule quant à lui bien des frontières. Lors d’un voyage en train, deux jeunes amis adolescents partagent leurs peurs les plus profondes en les dessinant, comme le si le film se demandait d’emblée s’il pouvait, lui aussi, mettre en forme ses propres angoisses. Surgit alors une vieille dame, visiblement fascinée par ces sujets d’effroi, et commence à se raconter.

Le film prend ainsi la forme d’une fable métaphysique, où la vieille dame se fait le relai de la fiction. Avec une animation expressive, multicolore, Jocelyn Charles joue habilement des décalages entre les situations banales et fantastiques, pour offrir certaines des images des plus saisissantes, comme ce personnage aux larmes illimitées qui arrose tout sur son passage, imperturbable figure hantée qui convoque une version décalée de Junji Itō. Pas de doute, les contes, mêmes horrifiques, nous ont bel et bien trouvés.

À lire aussi :

- Sur la séance spéciale de courts métrages de la Semaine de la critique 2025.

- Sur un autre court métrage de Randa Maroufi : Bab Sebta (2019).