Deux documentaires signés Guillaume Brac

À voir à partir du 2 avril prochain, le (court) long métrage de Guillaume Brac, présenté à l’Acid l’année dernière : Ce n’est qu’un au revoir. Il sera accompagné par un moyen métrage se situant sur un registre voisin, autour des amitiés adolescentes de collège ou de lycée : Un pincement au cœur.

Avec Ce n’est qu’un au revoir, Guillaume Brac propose un deuxième volet à Un pincement au cœur et s’accorde ainsi, via cet attelage bicéphale placé sous le signe des au revoir, une sortie en salles (à partir du 2 avril 2025 chez Condor Films).

Un pincement au cœur (2023) capte avec cette immense douceur qui caractérise le cinéma de Brac, les derniers jours d’école et la fin d’une amitié entre deux lycéennes, Linda et Irina, que la vie s’apprête à séparer (l’une allant déménager dans le creux de l’été). Ces deux adolescentes de quinze ans sont scolarisées en classe de seconde à Hénin-Beaumont, fief de Marine Le Pen, ville triste du Nord triste située à quelques encâblures de là où Maurice Pialat, au siècle dernier, a tourné ses premiers longs, L’enfance nue et Passe ton bac d’abord. Deux œuvres que Brac apprécie et cite volontiers, et avec lesquelles Un pincement au cœur (photos de bandeau et ci-dessous) tout au moins résonne énormément. Avec cet effacement qui le caractérise de plus en plus – sans pour autant viser l’épure ou le geste de mise en scène – Brac nous entraîne au pays de l’adolescence.

Bienvenue au temps où tout va très vite et où les mots ont le poids de l’éternité. À travers ces deux portraits tout en oxymores, légers et graves, joyeux et mélancoliques, de deux jeunes amies, Brac saisit en plein vol une histoire pleine de questions et de passions, d’une grâce rohmérienne. Film de commande (initiée par le centre d’art Le Bal), tourné lors de la deuxième vague du Covid-19, oscillant entre fiction ou documentaire – on sait combien le cinéma de Brac se révèle en la matière polygame, lui dont on pourrait prendre l’une pour l’autre ou inversement –, Un pincement au cœur se passe presque uniquement dans l’enclos d’une fin d’année scolaire, cadre qui rythme chacune de ses séquences : dernier cours (avec des chocolats), rêveries dans les escaliers interrompue par un proviseur à la limite de lubricité, séance de sport, conseil de classe ou sa préparation et restitution des manuels.

Très vite, le réel du documentaire de commande se déforme, notamment lors de la séquence, très réussie, où les deux jeunes filles répondent aux questions de la psychologue scolaire (interprète-double du réalisateur). Cette interview ouvre soudain de l’espace à un hors champ ; un hors champ tant social que psychique, dévoilant un monde caché et qui le restera en partie (la famille, le chez-soi). Pudique, Un pincement au cœur se laisse ainsi emporter par les fils dramatiques de la passion. Au rythme du pouls de deux jeunes filles, le film devient bouleversant, lorsque sans gouvernail (art de l’effacement !), au sein même d’une certaine banalité, d’une trivialité du quotidien, bavard, le film se fait miroir de l’âme.

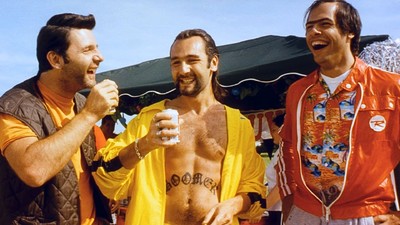

Brac est devenu le grand maître de ces séquences de discussions anodines, souvent pleines de grâce. La fin, en forme de happy end solaire les pieds dans l’eau miroitante de la mer, l’été, séquence artificielle à souhait (mais mieux vaut une happy end qu’un final dans un supermarché sans âme…), peut se voir comme un trait d’union avec Ce n’est qu’un au revoir (2024, photos ci-dessus et ci-dessous), un film éclairé par le soleil de la Drôme, tourné dans la ville de Die, dans les mêmes décors naturels que le long métrage À l’abordage (2020).

Sélectionné à l’Acid, au Festival de Cannes 2024, Ce n’est qu’un au revoir est placé en première partie du programme. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un film de commande, on sent qu’il s’inscrit dans un désir de continuité, celle d’une réponse, d’une image à compléter, de l’ici et de l’ailleurs, du Nord (où la vie est quand même moins drôle) au Sud (qui réserve lui aussi son bon lot de tragédies). à sujet identique (la beauté et la complexité des amitiés adolescentes à l’heure des adieux), démarche semblable (s’installer dans un lycée et filmer).

Néanmoins, formellement très différent, Ce n’est qu’un au revoir épouse une structure chapitrée (Aurore, Nours, Jeanne et Diane), chacune dédiée à son personnage-titre. La forme est celle, vive, d’un reportage très visuel au cours duquel s’écoute la voix, en off, le témoignage, de chacune. Brac nous donne à voir un film où tout de qui était hors champ dans le premier film, fait irruption, captant les adolescents dans leur plus grande intimité, dans leur chambre, à l’écoute de leurs musiques, de leurs peurs, de leurs rites.

Ce n’est qu’un au revoir a un côté bande dessinée croquée de l’intérieur, dans laquelle le fil des cases s’entrecroise. Ici, au bord de l’eau, ou là, dans les couloirs. Après Passe ton bac d’abord pour Un pincement au cœur, le cinéma de Maurice Pialat encore ici résonne, mais c’est le Pialat documentariste à qui l’on pense, à celui des trop méconnues Chroniques de France. Comme Pialat, Brac donne à voir, comme on ne la voit jamais assez, une image de la jeunesse de France. À Die, en chercheur d’or il trouve cette jeunesse engagée, fraternelle, rêvant de la grande “babosserie”, vivant presque déconnectée (en tout cas dans le film), une jeunesse qui a quelque chose de suranné, comme si Brac y avait trouvé une image de sa propre jeunesse, comme si finalement, toute cette bande de jeunes, cette matière à documentaire, n’était au final que matière à fiction, à la projection d’un autre film intime.

À lire aussi :

- Sur À l’abordage de Guillaume Brac (2021).

- Sur un autre documentaire sur le même thème : Adolescentes de Sébastien Lifshitz (2020).