Planet Z

Momoko Seto

2011 - 10 minutes

France - Animation

Production : Sacrebleu Productions

synopsis

La vie d’une espèce peut-elle continuer si elle n’a plus rien à parasiter ? Dans l’avenir, quand l’industrialisation incontrôlée et l’utilisation abusive des ressources planétaires auront irrémédiablement altéré l’écosystème, toutes les espèces animales et végétales seront fragilisées, et, par un effet domino, la disparition de certaines d’entre elles entraînera la disparition des autres.

biographie

Momoko Seto

C’est un parcours plutôt insolite et atypique que celui de Momoko Seto, née en 1980 à Tokyo, au Japon, et qui mène une carrière de réalisatrice de courts métrages d’animation, documentaires ou expérimentaux tout en étant collaboratrice du CNRS depuis 2005 (plus particulièrement au Centre de recherche sur les arts et le langage à partir de 2012).

Scolarisée au lycée français de la capitale nippone, elle avait gagné la France pour suivre des études d’art à l’École supérieure des Beaux-arts de Marseille, avant d’intégrer le Studio national des arts contemporains du Fresnoy.

Sa filmographie aligne entre 2002 et 2016 une vingtaine d’œuvres courtes, dont les plus connues sont Paris plage en 2007, puis la trilogie spatiale formée par Planet A (2008), Planet Z (2011) et Planet Σ (2014), tous montrés dans une kyrielle de festivals français et internationaux.

La réalisatrice a aussi signé en 2013 un documentaire sur les populations touchées par la catastrophe écologique de Fukushima : Arekara, la vie après. I don't want to sleep with you, I just want to make you hard suit en 2016.

En 2019, Momoko Seto réalise sur un format de moyen métrage un documentaire animé, toujours produit par Ecce Films : Edgar Morin, un penseur à Paris.

Elle enchaîne avec Ojiichan, moyen métrage documentaire tourné au Japon et produit cette fois par Barberousse Films en 2021, et tourne ensuite son premier long métrage, logiquement intitulé Planètes. Coproduit par Ecce Films et Miyu productions, il est projeté en séance de clôture de la Semaine de la critique, à Cannes, en 2025.

Critique

Planet Z de Momoko Seto fait diablement penser à Conflit, le petit chef-d’œuvre de Garri Bardine réalisé en 1983. On avait remarqué le talent de la jeune réalisatrice japonaise installée en France depuis quelques années lors de son premier court métrage, Paris Plage (voir Bref n° 83), un road movie radieux illuminé par un arc-en-ciel d’humanité et de fraternité. Bulle de poésie brute, Paris Plage se situe sur terre. Planet Z nous emmène à des années-lumière. Loin ? Peut-être. Au bout de notre monde et de l’alphabet. Là où toute trace d’humanité a disparu. Où les mots n’existent plus.

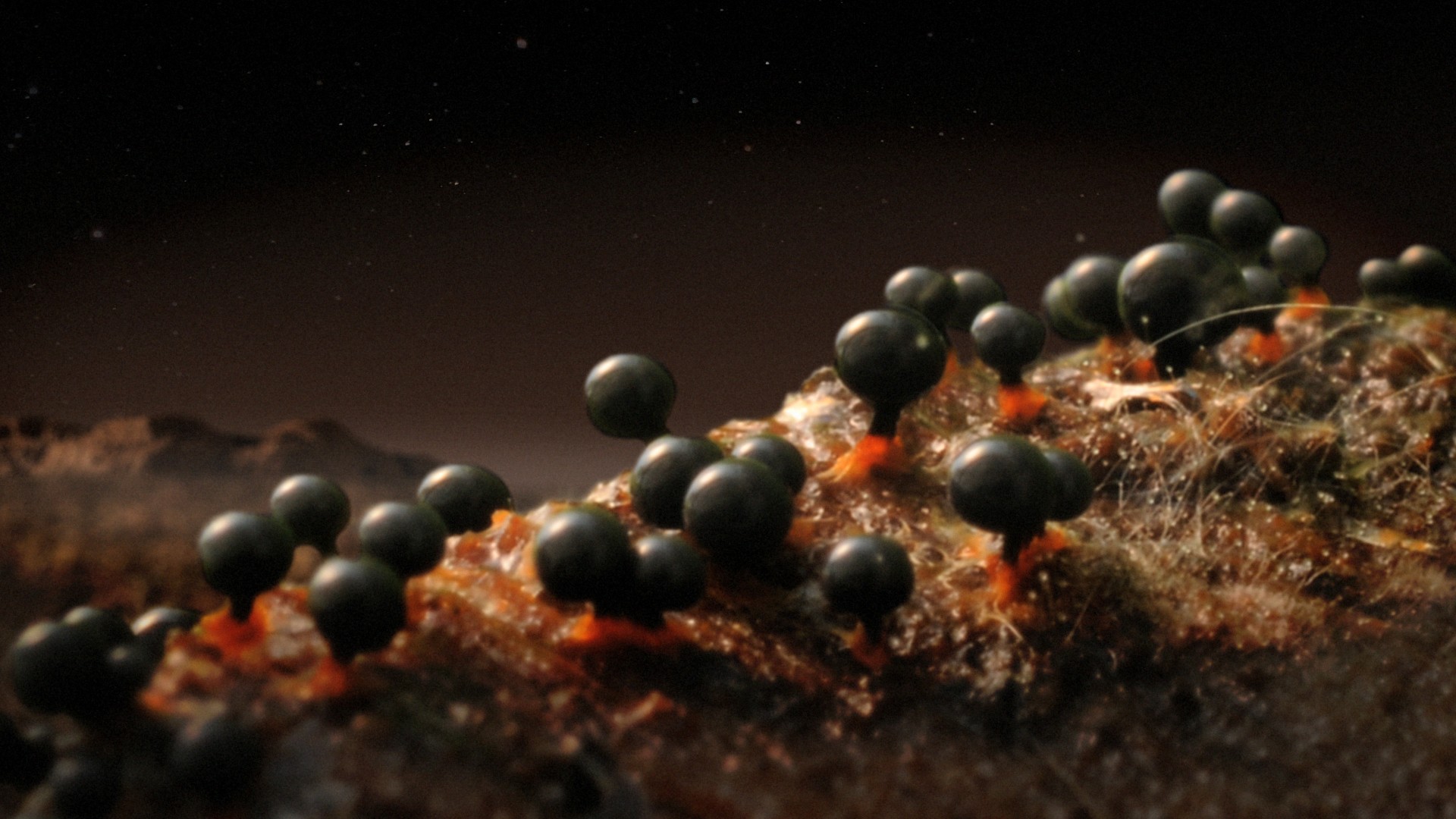

Le premier plan du film s’ouvre sur l’image d’une planète qui évoque une orange. La terre bleue comme une orange du poème paraît ici terne, granuleuse, en état avancé de décomposition. Comme Bardine, Seto bricole. Les acteurs de son film sont tout droit issus du panier d’un marché : orange, brocolis, plante verte, choux-fleurs et étranges champignons parmi lesquels des shimeji dont la particularité est de pousser en colonie mais qui, au bout d’un certain temps, s’entre-dévorent.

Sous un air de film expérimental, Planet Z raconte bien une histoire, celui d’un conflit magistral entre le végétal et les champignons. Film de guerre tourné avec des moyens hollywoodiens (150 000 euros), ce court métrage fascine tant sur le plan sonore que visuel. Depuis 1983 – date de la réalisation de Conflit tourné uniquement avec des allumettes –, les techniques ont considérablement évolué. La réalisatrice, formée au Fresnoy, les maîtrise à la perfection. À la partie sonore grinçante et horrifique répondent les décors d’un no man’s land post-nucléaire. À la question de guerre sans merci des végétaux contre les champignons se substitue celle de la reproduction, de la contamination cellulaire et virale et de ses projections numériques et mentales. Planet Z n’est pas sans évoquer les thématiques abordées par 2001, l’odyssée de l’espace, sauf qu’ici, plus de grand ordinateur ni de facteur humain (quoique). Tout cycle (naître, se reproduire, contaminer, s’autodétruire) contient en lui-même son acte de décès, sans faire de “tragédie” ni de beaux sentiments. Ce film dessine une allégorie désenchantée d’un monde malade où reproduction rime avec contamination.

Donald James

Texte paru dans Bref n°98, 2011.

Réalisation et scénario : Momoko Seto. Image : Boubkar Benzabat. Animation : Julio Leon et Paul Alexandre. Montage : Nicolas Sarkissian et Momoko Seto. Son : Vincent Mauduit, Quentin Degy et Yannick Delmaire. Musique originale : Yann Leguay. Production : Sacrebleu Productions.