Clément Cogitore, des “Indes galantes” à “Braguino”

Entretien avec Clément Cogitore autour de son récent court métrage “Les Indes galantes”, présenté en première partie de son documentaire, “Braguino”, actuellement en salles et, sous forme d’installation, au BAL.

Revenu de son voyage en Sibérie, Clément Cogitore a eu une actualité chargée depuis son premier long métrage de fiction, Ni le ciel ni la terre, sorti en 2015. Primé au FID de Marseille, son dernier film Braguino est dans les salles et diffusé le 20 novembre sur Arte dans le cadre de ”La Lucarne”, tandis que son exposition Braguino ou la communauté impossible se tient au BAL, honorée de son Prix pour la jeune création. Chacun à leur manière, ces deux projets racontent le conflit de deux familles, les Braguine et les Kiline, dans un village appelé Braguino – du nom de son fondateur Sacha Braguine – aux confins de la taïga. Issue des Vieux-Croyants, cette communauté divisée commence à être menacée par le monde extérieur.

L’ancien élève du Fresnoy poursuit son travail entre cinéma et art contemporain. Deux de ses œuvres – le court métrage Parmi nous et l’installation vidéo L’intervalle de résonance – vont d’ailleurs intégrer la collection du Centre Pompidou suite au 18e Prix de la Fondation d’Entreprise Ricard.

Nous nous sommes entretenu avec lui autour de son récent court métrage, visible sur internet, Les Indes galantes – une adaptation du ballet de Jean-Philippe Rameau, avec le concours de danseurs de Krump –, de son documentaire Braguino et de son exposition.

Comment est né le court métrage Les Indes galantes ?

Ce court est né dans le cadre de la 3e scène de l’Opéra de Paris. L’institution donne une carte blanche aux artistes pour faire ce qu’ils veulent, à partir du moment où cela dialogue avec l’art lyrique, que ce soit les décors, la musique, etc. J’avais cette idée en tête depuis un certain temps, mais je ne savais pas si cela allait être un film, ou une exposition... J’attendais une opportunité et je cherchais encore la danse urbaine qui correspondrait le mieux à la musique de Rameau. Dès l'appel lancé, tout s’est accéléré et six mois plus tard, on tournait.

Pourquoi avoir choisi le krump ?

Pour moi, le krump est une danse qui raconte une tension et une violence qu’on ne retrouve pas forcément dans les danses issues du hip-hop. Elle mime un affrontement et repose sur des défis. Je trouve qu’elle se connecte à l’énergie presque incantatoire de la musique. Il s’agit de la quatrième entrée, la “danse du grand calumet de la paix”, de l’opéra Les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau. Cette musique s’inspire d’Indiens que Rameau a vu danser à la Comédie italienne, à Montparnasse, en 1725. On a les récits de cette expérience dans un journal de l’époque le Mercure de France. Pour moi, cela s’apparentait de manière lointaine à un battle ritualisé, à une chorégraphie de la bataille.

Pourquoi l’ancrer dans ce lieu singulier qu’est l’Opéra de Paris ?

Au début, l’idée était de filmer les danseurs dans des lieux où ils ont l’habitude d’aller – le 104, le Forum des Halles ou le Décathlon de la Porte de Montreuil. Au fur et à mesure que nous travaillions, cette question s’est posée : “Pourquoi ne pas faire monter le krump sur la plus grande scène du monde ?”. Évidemment, ce pari fou m’a excité autant que les danseurs et les chorégraphes. Cela apporte une tension, une énergie nouvelle. Il n’y avait pas de public, ni de décors, on ne se rattache pas un endroit précis. Avec ce court, le krump s’empare de cette maison prestigieuse qu’est l’Opéra de Paris, à moins que ce ne soit elle qui ait ouvert ses portes.

De quelle façon avez vous travaillé avec les danseurs et les trois chorégraphes, Bintou Dembele, Igor Caruge/Grichka et Brahim Rachiki ?

Je leur ai demandé plusieurs chorégraphies très courtes – de 20 à 50 secondes. Chacun a donc mis sa touche. En effet, Brahim Rachiki est un chorégraphe et danseur qui vient du hip-hop, comme Bintou Dembele, qui s’est intéressée à la danse contemporaine, ainsi que Igor Caruge/Grichka, l'un des pères fondateurs du krump en France. J’ai donc pu avoir des propositions différentes avec la même cohérence. Lors du tournage, les danseurs improvisaient entre chaque chorégraphie, on ne savait pas ce qu’il allait se passer… En interaction avec la scène, la caméra adopte la place d’un spectateur, elle capte l’énergie des krumpeurs et celle, porteuse, de la foule.

Pensiez-vous faire de Braguino un film et une exposition ?

Nous sommes partis en sachant qu’on devait ramener les deux. J’imaginais plutôt une exposition, compte tenu des contraintes de tournage : on ne restait que dix jours et nous ne pouvions demeurer que d’un côté de la barrière à cause du conflit. Cela amenait des difficulté en terme de dramaturgie, car il n’y avait seulement que quelques éléments d’antagonisme. L’exposition, par rapport au film, me permettait d’être plus libre de par sa forme, car elle n’est pas contrainte par l’histoire. Le spectateur reçoit les informations différemment.

Il nous fallait de la chance pour le film. Heureusement, les personnages se sont suffisamment déployés pour que l’on comprenne les enjeux qui les traversent. Le film est apparu à la table de montage. On savait déjà qu’on avait un micro récit. Il y a des choses présentes dans le film qui ne sont pas dans l’exposition, et inversement. L’exposition est très narrative par rapport à ce qui se fait en art contemporain. Là où les deux projets se rencontrent, c’est que le film, malgré son récit, a des échappées visuelles parfois au bord de l’expérimental. Je dis souvent que l’exposition est une expérience traversée par un récit et que le film est un récit traversé par des expériences.

Comment avez-vous approché les Braguine ?

Il n y a pas eu d’approches. J’ai obtenu des coordonnées GPS et un nom par une amie journaliste. Je me suis risqué avec mon producteur à faire le voyage pour découvrir ce qui se passait là-bas. Ce fut aventureux et coûteux. Nous ne savions pas si l’on irait jusqu’au bout, ni même si les Braguine étaient prêts a nous accueillir. Nous avons pris deux avions depuis Moscou, remonté le fleuve Ienisseï en bateau, traversé la taïga en 4x4, puis fini en hélicoptère où l’on a profité d’un ravitaillement pour les scientifiques. Nous nous sommes présentés et avons été immédiatement accueillis comme des amis.

Parlez-nous de votre approche du documentaire, similaire au style du cinéma direct...

L’idée, c’était de les filmer pour obtenir un maximum d’informations. Quand elles n’arrivaient pas d’elles-mêmes, je posais des questions. Parfois dans le film, lorsque Sacha parle, on a seulement le son, sans images, le récit arrive par bribes. Nous filmions au quotidien ce qui se passait. C’est comme cela que nous avons pu capter la chasse à l’ours qui n’arrive qu’une à deux fois par an. Nous étions sidérés et avions de la chance que Sacha soit à nos côtés et que la caméra tourne alors. Je voulais ensuite réduire ce côté informatif et donner une forme plus sensorielle et plus elliptique au film, qui retranscrive mon expérience là-bas. Les choses apparaissaient, entre ce qui est dit et ce qu’on voit ou non, dans un mélange de mystère et de tension permanente. Tout a quasiment été fait en lumière naturelle. On avait amené quelques dispositifs lumineux qui sont des faisceaux que l’on voit dans la forêt ou quand les enfants dorment. Cela manifeste une présence menaçante.

Le conflit émerge dès les premières séquences. Comment l’avez vous découvert ? Les Braguine et Kiline ont des airs de Capulet et Montaigu…

J’ai rapidement compris que les Braguine n’étaient pas seuls et qu’il y avait une seconde famille. Ils se détestent ouvertement. C’est une guerre de voisins, mais aussi un conflit presque mythologique qui, par moment, ressemble à un western. Nous étions au bout du monde, la situation est absurde et en même temps semblait remonter aux origines, comme des micro-civilisations. J’ai compris que je ne pourrais pas changer de camp et filmer l’ennemi. Celui-ci apparaît comme un spectre dans le film, un peu comme dans certains westerns où il y a une présence fantomatique. Cela s’est construit au montage. Au tournage, dès que les Kiline approchaient, nous filmions, car nous savions que ce serait des moments rares.

Y’a t-il des séquences mises en scène, au sens où vous auriez modifié l’espace et dirigé les personnages ? On pense à la séquence de rencontre des enfants Braguine et Kiline sur l’île, qui donne une impression de fiction...

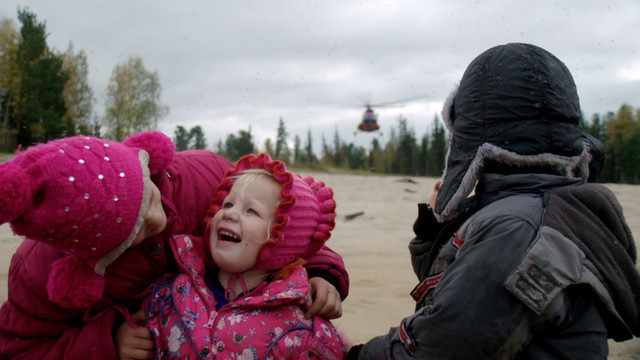

Cela a l’air d’être de la fiction car nous tournions à deux caméras, mon chef-opérateur Sylvain Verdet et moi. Il y a donc des raccords dans le mouvement et une continuité qui donne cette impression. La séquence de l’île aux enfants s’est produite du fait de notre présence, c’est arrivé dans les derniers jours. Nous étions avec les enfants Braguine, c’était trop tentant de venir pour les enfants de l’autre famille. Ils nous ont observés pendant huit jours. Il faut comprendre qu’il n’ y a jamais de visiteurs dans cet endroit. On était une sorte de curiosité. Au fur et à mesure, nous nous sommes effacés et la scène s’est jouée entre les enfants eux-mêmes. Nous l’avons juste filmée. Je n’aurais jamais dirigé qui que ce soit, surtout pas les enfants. Ils ne se seraient jamais laissés faire, ils ne répondaient même pas à nos questions. Les seuls mots qui sont prononcés dans le film sont ceux que l’on a entendus pendant les dix jours. Lorsque nous sommes arrivés à Braguino, ils se mettaient devant nous et nous fixaient. Ce n’est pas la caméra qu’ils scrutaient, mais nous. Quelques jours plus tard, nous n’étions plus intéressants pour eux. Ils s’étaient habitués. Le montage construit l’impression qu’ils ne se sont jamais vraiment habitués à notre présence.

Concernant l’île, c’est l’endroit où les enfants passent leurs journées. Les parents les déposent pendant qu’ils chassent et s’occupent du village. Ils sont entourés de chiens loups, protégés des bêtes sauvages. Ils sont dans une récréation permanente qui est aussi quelque part leur prison, où ils s’ennuient. Je voulais construire le film du point de vue des enfants, tous les plans d’écoute sont des plans sur eux. Ils sont les premiers spectateurs du conflit et l’absorbent.

Le film parle de la disparition d’un monde, remplacé par un autre. Votre long métrage Ni le ciel ni la terre évoque aussi cette idée avec la disparition progressive des soldats …

Ce qui est commun dans les deux films, c’est le fait que ce soit un huis clos à ciel ouvert, et un groupe d’hommes et de femmes qui s’interrogent sur un conflit, un mystère. Braguino, c’est la disparition d’un monde. Il y a une dimension tragique, les personnages sont bien trop petits face à un enjeu beaucoup trop grand et qui les dépasse. C’est aussi le cas dans Ni le ciel ni la terre, mais cela a à voir avec l’absence et le deuil. Braguino, c’est le récit de la construction d’un monde et les conditions de sa disparition. La dernière phrase du film est : “Bientôt de grandes choses vont arriver”. C’est à partir de là que la destruction va s’opérer. Le conflit est trop grand, trop armé, les forces en présence sont trop nombreuses. Le rêve de cet homme pour sa famille va s’effondrer. Ce qu’il y a de pire de la civilisation se rapproche trop vite.

Le film s’ouvre et se referme sur ce rêve, sur ce que cet endroit aurait pu être, sur ce qu’il a été un court moment jusqu’à ce que l’autre arrive. Ce rêve n’a pas pu se partager. Cela a une valeur presque politique et onirique dans le sens où c’est un film pensé comme la bulle d’un monde parallèle. On ne sait pas ce qui relève du fantasme, de ce qui s’est réellement produit, cela donne un sentiment d’étrangeté.

Propos recueillis par Vladimir Lozerand

Plus d'informations sur l'exposition au BAL, ici.