"Psy-show" de Marina de Van

Un point de vue inédit sur la psychanayse pour un classique du genre.

Après Alias, Marina de Van semble aujourd'hui s'éloigner encore un peu plus de ses premiers films. Son nouveau court métrage, certes décevant par rapport à la perfection du précédent, n'en demeure pas moins particulièrement intéressant dans son dispositif et dans son admirable gestion d'un espace confiné. Comme si, après Bien sous tous rapports et Rétention, la réalisatrice choisissait de délaisser le cinéma écorché vif qui la fit connaître pour des œuvres de plus en plus abstraites.

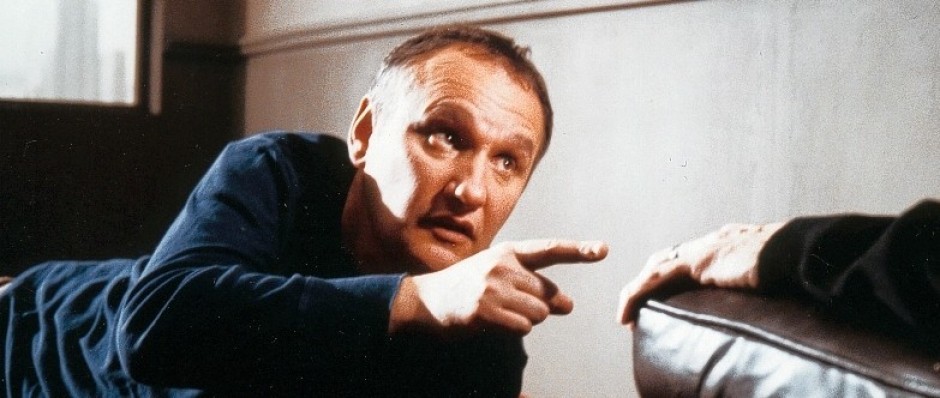

Psy-show est un huis clos troublant se déroulant dans le cabinet d'un psychanalyste. Une sorte de duel mental y oppose un analyste (le très sobre Philippe Laudenbach) et son patient (le formidable Jean-François Gallotte, second rôle de la trempe d'un Carette qu'on voit de plus en plus dans des courts métrages). Ce dernier vient d'être licencié et essaye de trouver des raisons, ce qui l'amène systématiquement à se déprécier et à révéler un caractère paranoïaque et asocial. L'analyste l'écoute attentivement... mais voilà que, sans raison, son fauteuil se déplace. Quand le patient relève la tête et lui demande pourquoi il a bougé, il feint la surprise et nie avoir effectué le moindre geste. C'est le début d'un jeu pervers où nous comprenons très vite que le psychanalyste se déplace le long des murs grâce à un subterfuge mécanique (le fauteuil, télécommandé, glisse le long d'une rampe invisible). Cela, le patient ne le saura jamais...

Il y a dans Psy-show un décalage tout cinématographique entre ce que nous voyons et ce que peut comprendre ce personnage à la raison fragile. Car le spectateur et le patient, étant placés par la mise en scène sous un régime différent, ne peuvent avoir la même compréhension des faits : si les déplacements de l'analyste, nous étant toujours montrés dans le champ, dans la continuité du plan, ne font pour nous aucun doute, ils ne sont pas visibles de la même manière pour le patient allongé sur le divan qui, quand il se redresse, n'a jamais qu'une vision fragmentée de l'action. En fait, son regard serait en quelque sorte tributaire d'un montage, de changements de plan que lui imposent ses changements de position (il ne voit que le résultat de l'action), alors que le notre est presque toujours objectif et omniscient (nous voyons toujours l'analyste dans son déplacement alors que la réalisatrice aurait pu choisir de nous faire douter nous aussi de ce qu'on voyait). Du point de vue du paranoïaque persuadé – à juste titre – qu'on lui ment, le médecin se déplacerait donc quand il ne le regarde plus, quand son attention se suspend, bref… dans les collures du film. Le montage serait mensonger et manipulateur quand le plan non coupé qui nous est destiné porterait de facto la vérité. Pourtant, vers la fin, le spectateur sera à son tour brièvement pris au piège de la coupure : Gallotte, sur qui la caméra s'attardait, se retrouve, dans le contrechamp, seul dans la pièce sans que nous ayons pu voir où disparaissait l'analyste. On peur alors imaginer que cet interlocuteur n'était qu'un leurre et que notre patient parlait tout seul, quand, après quelques longues secondes d'hésitation durant lesquelles la mise en scène épouse son point de vue, un plan d'ensemble complètement fou élargit le champ pour nous révéler Laudenbach confortablement installé dans les airs, comme accroché au mur. C'est le seul moment où le spectateur et le malade se retrouvent dans le même état d'indécision, et c'est surtout – du fait de la puissance visuelle stupéfiante de ce plan – le passage le plus mémorable, le plus dérangeant du film, parce qu'on ne sait plus à ce moment-là lequel des deux personnages est le plus fou.

Malheureusement, cette étrangeté subtile s'émousse quelque peu avec une fin plausible venant expliquer le comportement de l'analyste (en niant l'évidence, il mettait à l'épreuve la confiance en soi de son patient). En choisissant de nous montrer clairement les manœuvres de l'analyste, la réalisatrice passe dans ce film de l'illogisme fantastique et abstrait d'Alias à une sorte d'étrangeté du quotidien certes plus plausible, mais moins stimulante puisque le spectateur n'y est finalement réduit qu'au rôle de témoin passif et privilégié d'un duel psychologique laissant peu de place au doute.

Même si Psy-show ne tient pas toutes ses promesses, cette nouvelle pierre d'un début de carrière passionnant confirme pourtant la place singulière de Marina de Van dans le jeune cinéma français, bien loin de l'esbroufe et de la pose artiste qu'on pouvait craindre à ses débuts...

Stéphane Kahn

Article paru dans Bref n°42, 1999.

Réalisation et scénario : Marina de Van. Image : Marie-Pierre Ezan. Montage : Laurence Bawedin. Son : Jérôme Aghion, Jean-Noël Yven, Christophe Bourreau et Cyril Holtz. Interprétation : Philippe Laudenbach et Jean-François Gallotte. Production : Lazennec Tout Court.