“Monde de gloire” de Roy Andersson

La vie d’un homme en quelques tableaux glacés.

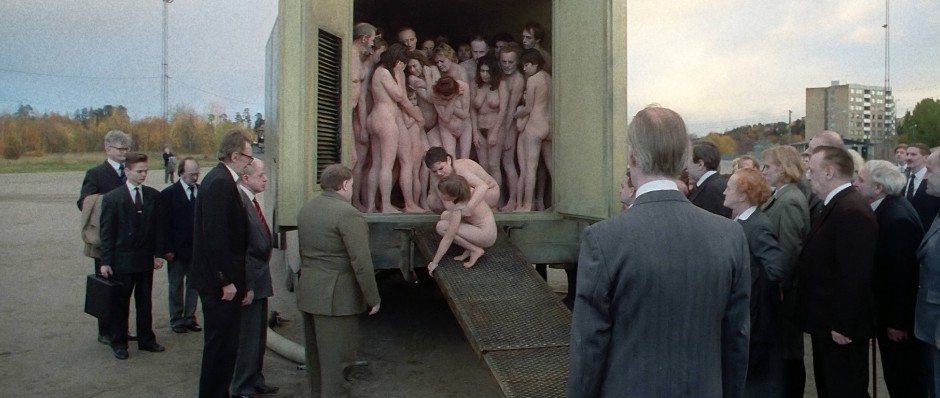

Comment ne pas commencer par le commencement : sur un terrain vague bordé par un immeuble, un cri d’enfant déchirant, des individus nus massés dans l’arrière d’un camion vert de gris, avant d’y être hermétiquement enfermés sans ménagement, par des gestes sûrs, quasi mécaniques. De la même façon, on escamote la rampe, puis le tuyau d’échappement est raccordé à l’orifice afin de déverser les gaz à l’intérieur. Et bientôt le véhicule décrit quelques terribles arabesques au loin, devant une assemblée figée qui a toutes les apparences de la normalité et de la respectabilité en costume deux-pièces, ou en tailleur pour les rares dames. Cet immense hiatus entre la première méthode d’extermination nazie – avant la construction des chambres à gaz – et l’ancrage dans la trivialité contemporaine du début des années 1990 est à la fois perturbé et confirmé par l’adresse d’un quidam envers le spectateur. Ce procédé bien connu rompt la rampe, brise la “condition normale” de ce dernier ainsi pris à témoin, il devient conscient qu’il en est un, et qu’il a éventuellement à s’interroger sur qu’il est en train de voir.

Ce plan-séquence provocateur et malaisant constitue le pic du film, ainsi situé dans son amorce, ce qui constitue une autre provocation de la part de Roy Andersson. Il fait ensuite défiler les saynètes de la vie morne d’un courtier – celui qui se retourne pour nous regarder –, une existence arrimée à la déshumanisation ordinaire. Cette dernière fait de toute évidence écho, via la scène d’ouverture, à la banalité du mal d’Hannah Arendt, quand les routines et la passivité mettent en suspens l’engagement moral, le discernement quant aux causes et aux conséquences des actes.

Pour dépeindre cette médiocrité à tendance monstrueuse, Roy Andersson s’en donne, si l’on peut dire, à cœur joie avec une mise en scène où les corps sont comme médusés, frappés d’hébétude, évoluant dans un environnement aux teintes invariablement cadavériques – grises, verdâtres, brunes. Il compose ainsi un monde dépressif et normatif, dans un ton où les Monty Pythons auraient été digérés par Georges Orwell et Franz Kafka. Les artistes suédois, pas seulement via le cinéma (on peut penser à la fameuse littérature policière, notamment les romans de Per Wahlöö et Maj Sjöwall), savent regarder sous le vernis craquelé de la réalité d’un pays érigé en modèle : de la souffrance, du désordre, de l’impensé, de la folie, des pulsions de violence. Dans ce marasme gluant, une lueur pointe pourtant in fine, en forme de douleur pour notre courtier. Les cris d’un enfant, qu’il ne parvient pas à faire taire.

Arnaud Hée

Réalisation et scénario : Roy Andersson. Image : István Borbás. Musique : Björn Isfält. Interprétation : Klas Gösta Olsson. Production : Studio 24 et le Swedish Film Institute.