“La traversée de l’Atlantique à la rame” de Jean-François Laguionie

Palme d’or du court métrage au Festival de Cannes 1979.

Voir ou revoir La traversée de l’Atlantique à la rame revient à entreprendre une expérience esthétique et philosophique entièrement décalée. Le novice ne trouvera pas ce que le titre semble promettre. La traversée à la rame se transforme vite en voyage indéterminé dont il est aisé de comprendre qu’il métaphorise le parcours de la vie, le vagabondage des deux protagonistes du film. Rappelons ici que Jean-François Laguionie a fait ses débuts sous l’aile de Paul Grimault. Son cinéma bricolé, porté par une mise en scène exigeante et politique, prolonge l’esprit de l’auteur du Roi et l’oiseau. On y vit (donc) en marge (de la société bourgeoise) et ses personnages, rameurs mais également artistes, baladins ou retraités, vouent une passion sans faille aux océans et aux grands voyages immobiles.

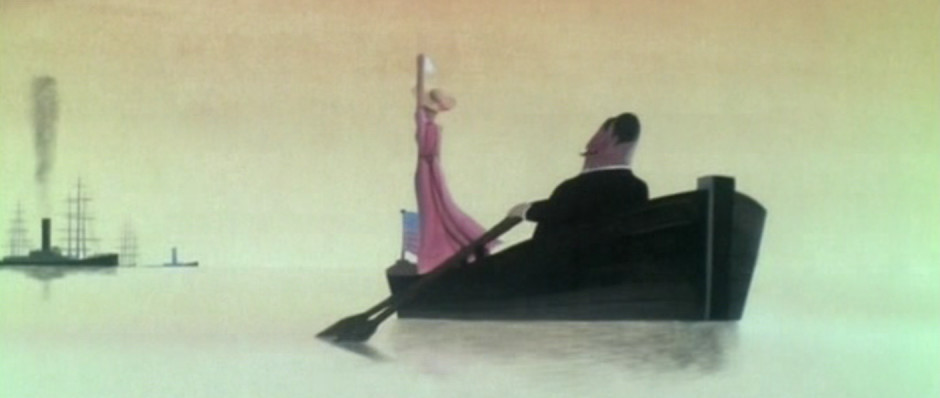

Inscrit dans le programme du titre, ce goût de la marge, de la solitude occupe d’ailleurs toute la première partie de ce film (qui en compte quatre) : une femme et un homme laissent derrière eux New York – autant dire le monde. Dans la barque chacun est à sa place, avec ses rames et son instrument de musique favori. Lui une clarinette, elle une harpe pliante. Chaque jour, ils jouent le même morceau. Chacun, à tour de rôle, tient le journal de bord. “Enfin seuls !” écrit et lit tout d’abord la jeune femme après avoir quitté le littoral en 1907. Peu à peu la civilisation s’évapore et avec elle, la notion du temps. Une année dure quelques secondes. Joie du cinéma ! Une ellipse illumine cette traversée, l’éloigne de tout rivage balisé (celui de la compétition sportive ou de l’exploit). Et quand la civilisation revient à la charge, quand le Titanic croise le chemin de nos rameurs mélomanes, celle-ci-ci s’encastre comme on sait et coule sous leurs yeux. “Nous n’avons rien pu faire” ment la voix de la femme (que l’on voit s’échiner à coups de rame à faire couler quelques passagers) inaugurant ainsi un hiatus son/image qui, tel un virus, va peu à peu contaminer le mode narratif du film et permettre au réalisateur du Tableau de tenir la barre d’un récit aux couleurs sépulcrales, dans lequel l’amour déraille et où la musique, comme le bilan conjugal, s’accordent aux couleurs des éléments (encre rouge, ciels noirs et mer diaphane).

Chez Laguionie, l’homme change selon les masques qu’il porte. La folie, suggérée dans l’introduction par le récit liminaire de la voix off, recouvre peu à peu le film de tensions. Angoisse, désagrégation, mort, réincarnation animale. Laguionie met en scène une animation de papiers découpés : ses marionnettes rigides touchent à l’abstraction à travers des plans larges. Ce ne sont plus des voyageurs mais les jouets d’un jeu de massacre, des ombres, des fantômes. Peut-être ont-ils toujours été morts ? Vivre, revivre chantait Gérard Manset. Il est toujours temps de vivre suggère la dernière séquence, en forme de happy end ensoleillé, pacifié au rythme du vent. Doublement couronné d’une Palme d’or et d’un César, ce chef-d’œuvre de Laguionie, période courts métrages, se révèle in fine un conte métaphysique dans lequel l’auteur de Louise en hiver, tout en revisitant le mythe de la caverne de Platon, esquisse ses propres légendes et dessine une réflexion tant à propos de l’Amour (avec un A majuscule) que du sens de la vie.

Donald James

Réalisation et image : Jean-François Laguionie. Scénario : Jean-François Laguionie et Jean-Paul Gaspari. Montage : Claude Reznik. Musique : Pierre Alrand. Son : Christian Dusfour, Daniel Mellinger et Robert Thuillier. Voix : Charlotte Maury et Jean-Pierre Sentier. Production : Institut national de l’audiovisuel / Médiane films.