"J" de Fred Cavayé

Le J avant le Le jeu…

Le film de Fred Cavayé débute sur une indication énigmatique : “J-83”. Quelle est cette échéance placée en point de mire ? Pourquoi l'angoisse grandit-elle à mesure que les cartons chronologiques, ponctués par des fondus au noir violemment sonorisés, se multiplient ? J est un film mystérieux où tout passe par l'image, où tout est affaire de point de vue. Un film où le fantastique est fonction des brouillages temporels, où le trouble provient d'une perte des repères plus que d'une irruption de l'irrationnel. La bande-son, changeante, accentue encore l'opacité d'un film refusant la psychologie et les dialogues au profit d'une esthétique minimaliste et avare d'explications.

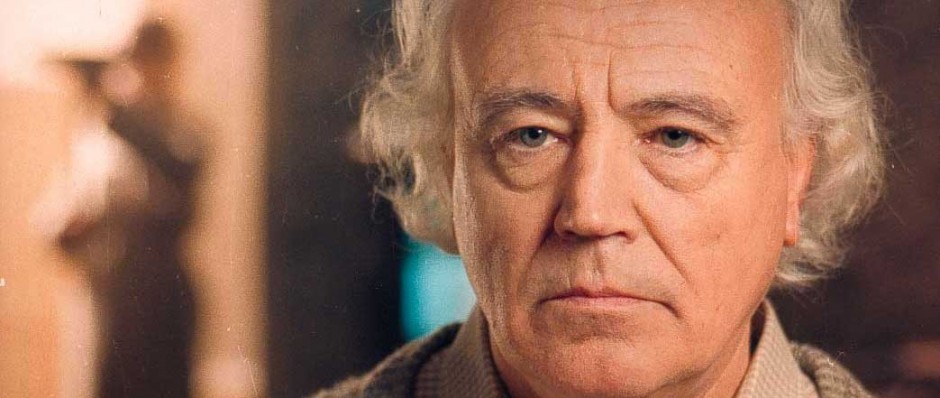

J est un film à dispositif comme l'était Fenêtre sur cour avec lequel il entretient une évidente parenté thématique. Un homme d'une soixantaine d'années invariablement cadré en gros plan de face passe ses journées à sa fenêtre. Le temps s'écoule, lui reste immuable (seule sa triste chemise change parfois de couleur), simple instance “regardante” dirigée vers la maison d'un jeune couple qui vient de s'installer et qui, au fil des journées, commence à se déchirer. Ici, l'homme est autant le spectateur d'une comédie romantique tournant au vinaigre qu'une sorte de démiurge inquiétant observant, narquois, les mœurs de ses contemporains. Jamais la possibilité que le voyeur soit démasqué ne nous effleure ; là n'est pas, au contraire d'Hitchcock, le propos du réalisateur, car ce regard intense glissant sur les bords de la caméra s'oppose à l'immobilité d'un corps qu'on pourrait imaginer paralysé pour générer une tension diffuse, comme si c'était de lui que venait le danger1.

Nous n'en saurons pourtant jamais plus sur ce personnage préférant vivre par procuration, se projeter chez ses voisins, plutôt que se livrer au spectateur. Sa femme, elle, s'absorbe dans le tourbillon des images télévisuelles. Toujours reléguée à l'arrière-plan, elle vaque à ses occupations et s'installe régulièrement devant ce téléviseur dont elle coupe systématiquement le son quelques secondes après l'avoir allumé. Dans ces moments, la bande-son trace la frontière entre ces deux personnages qu'une rancœur tenace semble murer dans le silence (À l'homme, le son omniprésent de la radio, à la femme celui, intermittent mais violent –telle la déchirure d'un espace sonore monotone – de la télévision). Tous leurs gestes sont répétitifs, ritualisés. Quand il n'a plus de chewing-gum, l'homme laisse son paquet vide et un billet sur la table. C'est par ces chewing-gums qu'il mâchouille mécaniquement qu'arrivera une explication à ce film étrange.

Dans un retournement magistral, le dispositif s'inverse à la faveur d'un simple geste. Dans ce plan crucial, c'est le jeune homme d'en face qui porte un chewing-gum à sa bouche… Si le vieil homme et le jeune couple étaient toujours filmés frontalement (l'un en gros plan, les autres dans le cadre dessiné par leur fenêtre), cette chute, véritablement fantastique car brouillant les repères spatiotemporels que le réalisateur s'était ingénié à dresser, est filmée avec une telle pertinence, une telle économie de moyens que l'on ne peut qu'être estomaqué par le plan suivant où nos soupçons se confirment, le champ s'élargissant enfin pour cadrer le vieil homme derrière la fenêtre de cette maison verte que la mise en scène nous avait fait croire appartenir au couple. Contrechamp : le vieux est pour la première fois cadré de dos, dans le même plan que ce qu'il voit devant lui, à savoir une simple voie ferrée. “Les seules personnes qui voient le tableau sont celles qui sortent du cadre”, écrivait Salman Rushdie2. On ne saurait trouver formule plus appropriée, car si lorsqu'il observait le couple le montage et les champs-contrechamps prêtaient à la manipulation, ici la vérité se lie dans l'image même ; elle est rendue possible par un simple changement d'axe. Tel était le sens du compte à rebours : saisir le moment où deux temporalités se rencontrent, où le subterfuge cinématographique est révélé. S'ajoutant à un sombre constat d'incommunicabilité, cette pirouette accentue la tristesse qui déjà nous gagnait face à ces existences minées par l'amertume. La vie ne s'est pas seulement enfuie de l'appartement, elle a aussi, avec la démolition du quartier, déserté ces environs où les maisons ont laissé place à une voie ferrée3.

Dès lors, une deuxième vision du film s'impose. De la chanson de Dave, légère et en complet décalage, au tout premier plan sur une femme fatiguée traînant laborieusement un chariot d'imprimés (la même, sans doute, que la jeune femme alerte qui apparaît deux plans plus loin devant la maison du couple), en passant par les vêtements seventies de la voisine, de nombreux éléments prennent soudain un sens tout particulier. Et ce qui aurait pu n'être qu'un scénario ingénieux devient un vrai film de cinéma, incroyablement confiant en des effets, des images, que le réalisateur refuse de surligner.

Stéphane Kahn

1. Cette inquiétude trouve son apogée quand la voisine croque dans une pomme et que l'homme délaisse son chewing-gum, pour, dans un effet-miroir saisissant, porter à son tour une pomme à sa bouche.

2. Dans La terre sous ses pieds, p. 194, Éditions Pion, 1999.

3. On peut tout à fait imaginer que le bourdonnement sourd parasitant la bande-son soit une sorte d'écho lancinant aux passages réguliers des trains.

Article paru dans Bref n°44, 2000.

Réalisation et scénario : Fred Cavayé. Image : Bernard Dechet. Son: Vincent Pessogneaux et Henry Puizillout. Montage : Pascal Auclert. Décors : Antoine Verbrugghe. Interprétation : André Jarril, Véronique Boulanger et Gilles Robin. Production : Émeraude Production.