"(Fool Time) Job" de Gilles Cuvelier

De la pointe acerbe de son stylet, Gilles Cuvelier signe une critique du capitalisme.

Monté à la hache, troué d’abîmes spatio-temporels, sans dialogue, sans couleur sinon un noir et blanc tirant in finesur le sépia, d’une durée anti-télévisuelle, (Fool Time) JOB est un film d’animation délibérément peu aimable. Les effets s’en font ressentir dès la première vision. On en sort dérangé, secoué. Avons-nous rêvé ces espèces d’animaux ? S’agissait-il bien d’animaux ou bien étaient-ce des hommes ? Avons-nous saisi le sens de l’histoire ou sommes-nous restés perdus quelque part dans les méandres d’un univers signé Gilles Cuvelier ?

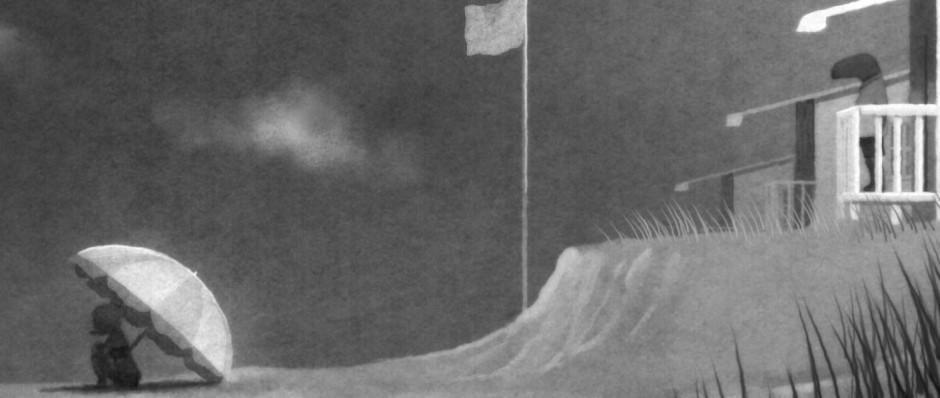

Bien que conçu à la tablette graphique – sur ordinateur donc –, le trait de (Fool Time) JOB mime l’usage d’une matière charbonnée à la main (fusain ou crayon graphite) dans lequel la partie dessinée importe tout autant que celle laissée vierge. Et à l’exception de la très courte séquence des vacances à la mer, le blanc – avec ce qu’il connote de souffle, d’air, de temporalité et d’espace – semble quasiment absent de (Fool Time) JOB. Bienvenue dans un monde sans soleil où, lorsqu’il pleut, l’écran paraît strié d’une pluie noire. Quelle catastrophe atomique a bien pu bombarder de radiations ce film ?

Première réponse : c’est l’ère post-industrielle. Fable peuplée de caractères anthropomorphes, (Fool Time) JOB ne cache pas sa critique du monde contemporain, monde dans lequel l’absence de travail joue un rôle central de grand dérégulateur. La mise en images du travail s’organise ici autour de plans narratifs très courts (plans sur une lettre d’embauche, signature d'un contrat) et autour des séquences qui envisagent et illustrent, sans détour, les conséquences psycho-physiologiques du travail : un état d’acclimatation voire d’esclavage, des hommes étrangers aux autres et à eux-mêmes ; tout cela pour… un petit confort bourgeois.

Ainsi, avec sa critique du travail, (Fool Time) JOB s’inscrit dans la tradition des films engagés français. Il propose une critique du travail, un brin naturaliste, mais un naturalisme dans lequel le réel relève tant du signifié (tout le pan diégétique dont on vient de parler) que du signifiant (la matière noire, le charbon = le travail). En ce sens, ce film réussit parfaitement son job mais, et c’est ce qui fait sa singularité, il va un peu plus loin, ou ailleurs, en doublant son réel d’une dimension duelle, fantastique, dans laquelle les noirs et les gris participent à une danse érotique macabre faite de mouvements archaïques (retour à l’art pariétal) et de projections à résonances rétro-futuristes. On pourrait s’amuser à relever les éléments qui évoquent le dispositif de captation et/ou par extension celui du cloisonnement. Ici, les arbres servent de caméra de surveillance ; là regarder, c’est mettre en cage ; ou encore ici un déclencheur d’un appareil photo préfigure la gâchette des fusils. (Fool Time) JOB transcende son réel pour dépeindre, entre Metropolis et Brazil, un monde où il n’est plus question de robots mais de métamorphoses, d’un clignotement d’avatars où l’animal paraît peut-être plus humain, un monde en tout cas dans lequel toute l’humanité semble avoir disparu et où c’est elle qu’il s’agit de retrouver, derrière les grilles, dans l’ombre et les plis du nuancier des gris.

Donald James

Article paru dans Bref n°123 (2018).

Réalisation, scénario, image, musique et décors : Gilles Cuvelier. Montage : Gilles Cuvelier et Dounia Sichov.

Animation : Studio Train-Train. Son : Frédéric Meert. Production : Papy3D Productions.