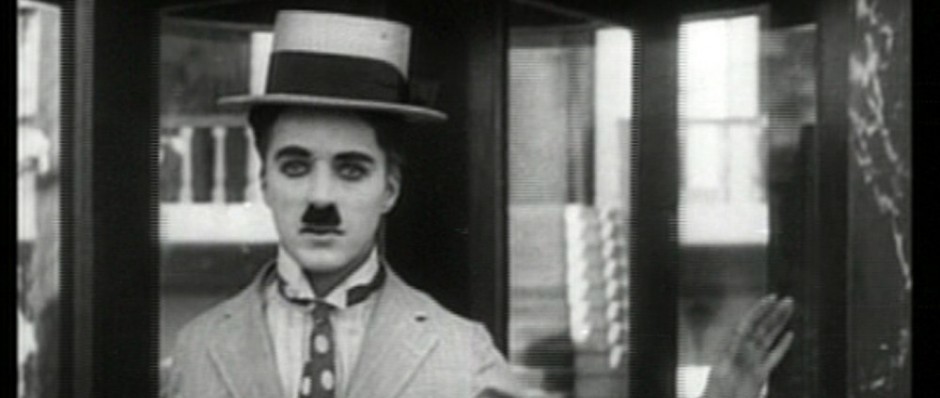

“Charlot fait une cure” de Charles Chaplin

Charlot, un vrai poivrot, vient faire une cure thermale, mais il éprouve une répulsion certaine pour l’eau bénéfique. À peine a-t-il échappé aux mains d’un masseur sadique qu’il découvre que sa précieuse collection de bouteilles a été vidée dans la source… pour la plus grande satisfaction des curistes !

Si le rire a quelque chose d’essentiellement humain, ses ressorts s’ancrent eux-mêmes dans l’humanité la plus élémentaire. Charles Chaplin, mais aussi Buster Keaton, Harold Lloyd ou Max Linder, l’avaient déjà compris : c’est en investissant des démarches instinctives qu’un décalage comique se forme. Autrement dit, en se détournant de l’attente rattachée aux lois naturelles ou aux règles sociales, l’être comique suscite le rire en humiliant les prérequis de la vie (sociale). Il semble vivre à la marge des conventions, d’où son caractère a priori puéril, et fait du jeu un spectacle permanent. Chaplin, marqué dans son enfance par la misère et les privations, refuse néanmoins de faire du comique le lieu d’une fantaisie superflue ou d’une réflexion abstraite : il en fait la sphère d’exposition universelle des travers les plus communs.

Charlot fait une cure (The Cure, 1917) évoque l’abus d’alcool. Rares sont les films de Chaplin dans lequel le protagoniste apparaît si désaxé. Au sens littéral et physique, avant tout : Charlot arrive dans un hospice pour y subir de force une cure de désintoxication, sa façon de marcher témoignant d’une ivresse indéniable. Il manque sans cesse de chuter, de faire tomber ou de blesser les autres, d’échapper au personnel de la station thermale qui veut lui faire reprendre le “droit chemin”. Or, rien n’est droit dans la démarche du curiste. C’est au contraire la figure du cercle que le film aborde pleinement (forme de la fontaine de jouvence, mouvement de la porte tambour, chapeaux ronds portés par les personnages, trajectoire circulaire à travers les décors, etc.). C’est mentalement que le personnage est pris au piège de l’alcool : il est “rond”. La mécanique de l’ivresse agit bientôt, le comique de répétition se confondant avec le comique de situation, sur l’ensemble des personnages.

Le talent comique de l’acteur-réalisateur est à son apogée : la maladresse du personnage est proportionnelle à la maîtrise que Chaplin a de sa gestuelle, de ses expressions faciales et de sa mise en scène. Chaplin traite ici de l’ivresse pour mieux défier la loi de la gravitation. Son corps surprend : tout en indiquant un état psychique proche de l’hallucination, il semble survoler l’espace. De leur côté, les objets (bouteilles de spiritueux, mégot de cigarette) abordent des trajectoires très précises qui défient toute réalité physique. Redéfinissant les frontières entre maladresse et dextérité, entre réalité et magie, Chaplin joue aux confins de la lucidité. Face à un masseur qu’il perçoit comme décidé à le martyriser, Charlot fait ainsi preuve d’une délicieuse facétie relevant de la ruse.

Les films de Chaplin n’omettent jamais la dimension romantique. Qu’il joue le fameux vagabond (créé dès 1914) ou d’autres types de personnages les années suivantes (soldat, vitrier, chercheur d’or, etc.), sa particularité première s’avère même d’adjoindre constamment le sentiment amoureux à la comédie la plus percutante. Charlot fait une cure ne fait pas exception : l’alcoolique que joue Chaplin n’a d’yeux que pour une femme, jouée par Edna Purviance. Il y a dans le sentiment amoureux chez Chaplin ce par quoi l’humain se transforme et ce qui peut, malgré toutes les tentations, le sauver de lui-même.

Mathieu Lericq

Etats-Unis, 1917, 24 minutes.

Réalisation et scénario : Charles Chaplin. Image : William C. Foster et Roland Totheroh. Musique : Alan Roper. Interprétation : Charles Chaplin, Edna Purviance, Eric Cambell, Henry Bergman, Albert Austin, Frank Coleman, James Kelly, Janet Miller Sullivan. Production : Mutual.