“Bus 96” de Louis Séguin

Pyrénées-Ménilmontant : deux amis montent dans le bus 96. Le temps d’un trajet, Hugues évoque ses projets de films. Louis l’écoute, mais il pense à autre chose. Le bus avance, et les souvenirs s’accumulent.

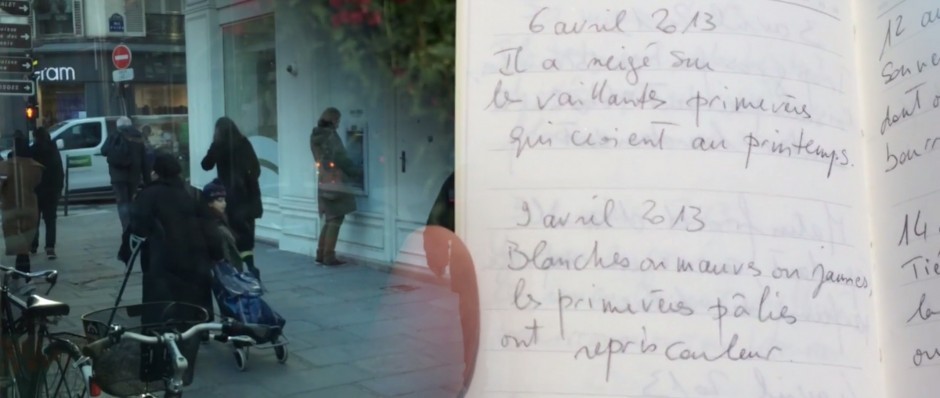

Comme l’une des 2 650 fois où il s’est rendu des hauteurs de Ménilmontant jusqu’à Montparnasse, le narrateur-cinéaste emprunte le bus 96 pour traverser Paris. Ce jour-là c’est avec son ami Hugues, qui lui raconte une fois encore un scénario qu’il ne cesse de réécrire, depuis bien longtemps, sur un inspecteur à la recherche d’une femme disparue. La caméra posée sur le siège du bus ne dévoile pas les deux amis, mais fixe l’aléatoire du trottoir.

Une image anodine retient l’attention dans le flux qu’elle enregistre : sur un chantier de construction, des pelleteuses creusent le sol et extraient, couche après couche, des tas de terre et de gravats. Entreprise d’excavation, le film de Louis Séguin l’est aussi, qui charrie des souvenirs, des images mentales, des fantasmes comme s’il s’agissait d’un matériau de construction. L’image elle même est un palimpseste (comme le scénario éternellement inabouti d’Hugues) qui superpose grossièrement aux trottoirs de Paris des images surgies du passé. La trajectoire rectiligne du bus 96 est interrompue par le surgissement de voyages plus lointains et moins triviaux que celui-ci, effectués par les deux amis par le passé, ou encore d’un carnet de poèmes écrits par la mère du cinéaste avant sa mort. Le récit d’une disparition de fiction convoque alors celui de deux disparitions survenues dans la vie du narrateur qui prend la parole au futur antérieur de ce cheminement est/sud.

Le parcours du véhicule, interrompu avant sa destination, fonctionne comme le petit pavé sur lequel bute, à Venise, le narrateur-auteur de la Recherche du temps perdu. Le décor ici et maintenant convoque l’image du souvenir d’un passé qui lui fait écho. Ainsi, passant rue des Rosiers, Hugues ressent violemment le surgissement d’un épisode survenu précisément là : la vague de panique collective qui s’était propagée dans Paris quelques jours après les attentats du 13 novembre 2015. Des jets de pétard avaient fait croire à une nouvelle attaque, au point que les passants avaient crié “ils sont à scooter”, inventant à partir de signes du réel la fiction d’une agression fantasmée.

Quel récit se bâtit sur le monde ? C’est ce que semble se demander le narrateur disant : “Quand on ne se voyait pas, on ne s’écrivait pas, et sa vie devenait aussi mystérieuse pour moi qu’une fiction”. Le scénario raconté par Hugues ou les souvenirs des deux amis, fonctionnent finalement de la même façon : ce sont des constructions mentales. L’évocation des paysages de Padoue, qu’Hugues aime et voudrait intégrer à son film rêvé, vient buter contre les images parisiennes. Hugues a le goût de la digression, du récit qui divague, se perd en détails, emprunte sans arrêt des chemins de traverse. Tandis que le narrateur offre un discours théorique, introspectif, aussi linéaire que le trajet du bus qu’il emprunte quotidiennement. On rit en entendant Hugues décrire son projet de film comme “une sorte d’inspecteur Clouseau chez Jeanne Dielman”. Et pourtant, il y a bien de cela dans le film de Louis Séguin : mêler le trivial de la quotidienneté et l’aventure de l’investigation.

Raphaëlle Pireyre

Réalisation, scénario : Louis Séguin. Image : Martin Rit. Son : Antoine Bailly et Elton Rabineau. Interprétation : Hugues Perrot et Louis Séguin. Production : Hippocampe Productions.