Les cartoons oniriques de Suzan Pitt

Re:Voir poursuit son travail d’édition spécifique sur tout un pan de l’Histoire du cinéma, pas forcément familier du grand public, mais d’une importance majeure.

Suzan Pitt voulait, dès 1965, animer ses toiles dont les fonds saturés aux couleurs vives et le bestiaire fantastique se référaient au Pop Art, à l’art psychédélique, et dont les figures humaines rappelaient parfois les traits du bédéiste underground Robert Crumb. Ces figurines ont une histoire, se dit-elle, que la surface plane de la toile n’incarne pas assez. Elle opte pour le cinéma d’animation, d’abord timidement avec une caméra 8 mm. Sa rencontre avec le cinéaste expérimental Stan Vanderbeek la conforte dans cette voie et elle réalise son premier film personnel, en 16 mm : Bowl, Theatre, Garden, Marble Game (1970). Elle enseigne actuellement au CalArts (California Institut of the Arts), école qui a accueilli entre autres Michel Ocelot.

Asparagus, réalisé entre 1974 et 1978, est le film le plus connu de Suzan Pitt ; il est emblématique de sa démarche plastique et philosophique par l’opposition entre la richesse de l’univers intérieur et la cruauté du monde extérieur. Dans un appartement surchargé de meubles et de bibelots vit une jeune femme dont on ne voit pas

le visage. Elle défèque, en ouverture du film, deux asperges (l’asparagus du titre) ; ce dépaysement initial nous introduit dans un univers où les échelles de grandeurs mutent perpétuellement. Cette asperge, clé symbolique du film, subira une fellation à la fin, contribuant à créer un trouble certain chez le spectateur. Le film sera montré couplé avec Eraserhead de David Lynch. Chez Suzan Pitt, le changement de registre psychologique (stress, joie) se traduit par des giclées de plantes aux couleurs vives, d’oiseaux, d’insectes. Un fort panthéisme écologique habite ses films.

Asparagus (photo ci-contre) est le moins “narratif” de tous. Des déplacements d’artefacts divers du monde intérieur (de la femme) vers l’extérieur, du monde riche et foisonnant de la psyché vers le monde extérieur froid dictent ce tricotage sans fin de visions en abyme dont on ne peut dire laquelle est la plus réelle ou la plus fantasmée. La jeune femme met un masque sur son visage et remplit une mallette de tous ces objets-fantasmes (oiseaux, tissus, papillons) – un bestiaire surréalisant utilisé aussi par Walerian Borowczyk ou Harry Smith, sauf qu’ici, les figurines apparaissent ou disparaissent de manière fluide, sans accrocs, sans “stridence”, comme si, en fait, tout ceci était quelque part normal. La femme se rend dans un théâtre, ouvre son sac et tout ce fatras d’objets et d’animaux magiques envahit l’espace qu’il enchante.

Asparagus (photo ci-contre) est le moins “narratif” de tous. Des déplacements d’artefacts divers du monde intérieur (de la femme) vers l’extérieur, du monde riche et foisonnant de la psyché vers le monde extérieur froid dictent ce tricotage sans fin de visions en abyme dont on ne peut dire laquelle est la plus réelle ou la plus fantasmée. La jeune femme met un masque sur son visage et remplit une mallette de tous ces objets-fantasmes (oiseaux, tissus, papillons) – un bestiaire surréalisant utilisé aussi par Walerian Borowczyk ou Harry Smith, sauf qu’ici, les figurines apparaissent ou disparaissent de manière fluide, sans accrocs, sans “stridence”, comme si, en fait, tout ceci était quelque part normal. La femme se rend dans un théâtre, ouvre son sac et tout ce fatras d’objets et d’animaux magiques envahit l’espace qu’il enchante.

Ce postulat d’échange psycho-visuel est incarné de manière plus dramatique dans Joy Street (1995, photo ci-contre) qui s’attache au sort d’une femme dépressive. Les décors sont moins surchargés, mais on remarque un cendrier surmonté d’un mini-Mickey très coloré. Ce dernier se détache de l’ustensile, se met à gambader sur les meubles et aperçoit la femme étendue sur le lit qui vient de s’ouvrir les veines. Il hésite, change d’échelle, devient un animal géant et prend mélancoliquement la défunte dans ses bras. La morte excrète des visions cauchemardesques de fin du monde : une eau boueuse se déversant dans les rues et drainant des cadavres d’oiseaux et d’animaux. Par une démarche purement plastique, des fleurs colorées et un espace verdoyant et enchanteur, issus de l’esprit du Mickey salvateur, envahissent peu à peu l’écran. Un message écologique émerge des images, la femme est issue d’un univers qui s’est autodétruit, peut-être pourra- t-elle revivre dans cet environnement paradisiaque reconstitué ?

Ce postulat d’échange psycho-visuel est incarné de manière plus dramatique dans Joy Street (1995, photo ci-contre) qui s’attache au sort d’une femme dépressive. Les décors sont moins surchargés, mais on remarque un cendrier surmonté d’un mini-Mickey très coloré. Ce dernier se détache de l’ustensile, se met à gambader sur les meubles et aperçoit la femme étendue sur le lit qui vient de s’ouvrir les veines. Il hésite, change d’échelle, devient un animal géant et prend mélancoliquement la défunte dans ses bras. La morte excrète des visions cauchemardesques de fin du monde : une eau boueuse se déversant dans les rues et drainant des cadavres d’oiseaux et d’animaux. Par une démarche purement plastique, des fleurs colorées et un espace verdoyant et enchanteur, issus de l’esprit du Mickey salvateur, envahissent peu à peu l’écran. Un message écologique émerge des images, la femme est issue d’un univers qui s’est autodétruit, peut-être pourra- t-elle revivre dans cet environnement paradisiaque reconstitué ?

Dans un entretien accordé en 2016 à Becca Keating, Suzan Pitt donne une clé de sa méthode.

Enfant, elle avait remarqué sur une étagère un livre rempli de planches anatomiques difficiles à regarder

avec des accouchements, des corps démembrés, etc. Elle le feuilletait avec effroi quelques secondes, en cachette de ses parents, et allait se réfugier dans une petite maison de poupée qui était son jardin secret. Suzan accomplissait ce va-et-vient de manière régulière jouant perpétuellement entre l’effroi et son “remède”.

El Doctor (2006, photo ci-contre) illustre de manière directe cette formule. Un vieux médecin agonisant louvoie entre opérations dantesques (il replace tous les viscères d’un patient, accouche une femme de dix-huit bébés tous plus monstrueux

El Doctor (2006, photo ci-contre) illustre de manière directe cette formule. Un vieux médecin agonisant louvoie entre opérations dantesques (il replace tous les viscères d’un patient, accouche une femme de dix-huit bébés tous plus monstrueux

les uns que les autres) et échappées oniriques peuplées d’oiseaux et de plantes luxuriantes, mais également d’une jument à corps de femme qu’il désire ardemment. Le documentaire joint en bonus, Suzan Pitt : Persistence of Vision (de Blue et Laura Kraning, 2006) donne, parmi un foisonnement d’informations, la manière qu’a utilisée la réalisatrice pour figurer ce fantasme entre l’homme et le cheval ; les protagonistes ont été dessinés sur du papier qu’on a froissé pour lui donner une patine de vieux document, et on a repeint par-dessus et refilmé le tout image par image.

Raphaël Bassan

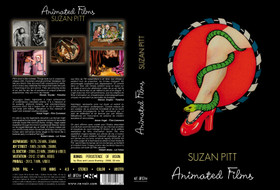

Suzan Pitt, Animated Films (1979-2013), cinq courts métrages et un documentaire, DVD, Re:Voir, 19,90 euros.

Ce texte est extrait du numéro 121 de Bref.